三尺讲台系兴安 匠心深耕三十载——记大兴安岭技师学院教师周莹

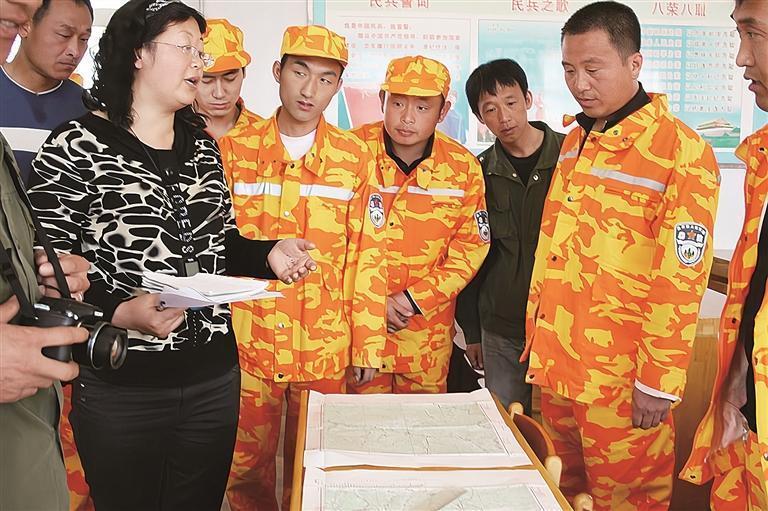

□本报全媒体记者 李秋颖 在广袤的大兴安岭林区,有这样一位特殊的“园丁”:她不栽花种草,却以36载教育坚守,在技工教育的沃土上,为这片绿色林海培育出万千懂技术、肯实干的守护者。她就是大兴安岭技师学院林业技术系森林资源保护与管理专业学科带头人、造林更新工技师周莹——一位把根深深扎在林区,用热爱与责任书写教育人生的林业教育者。 ★匠心教学:让技能人才“适销对路”★ “要让学生学有用的技术,让人才契合企业需求。”这是周莹多年教学的核心理念。为实现这一目标,她从教学资源建设、校本教材开发到教学方法创新,一步步搭建起贴合林区实际的教学体系。她以学生需求作为落脚点、企业需要作为发力点,多次深入企业调研,结合地区经济发展技术需求与学生成长需要,先后主编了《营造林技术》等4个学科的校本教材和实习指导书,编写系部一体化课程教学改革方案并推动实施,让教学内容真正“接地气、能落地”。 “理论学得再好,不如动手练得扎实。”周莹深知林区技能人才的核心在于实操能力,为了让学生真正掌握能落地的技术,她持续探索教学方法革新,以模块化教学与一体化教学为核心路径,全力打磨学生的实操能力。她主导的“一体化教学模式”,以岗位技能需求为导向,把整体教学模块拆解为若干独立的任务模块,学生通过完成一个个分支项目,最终完成整个实习任务。同时,她通过细致的岗位实习指导,实现培养目标与企业技术需求的精准对接,凭借这套教学模式,现已累计培养学员万余人,受到用人单位的好评。 除日常教学外,周莹还连续多年承担地区及各县区企业职工转岗、再就业、职业技能提升及新型学徒制学员培训工作。她根据学员的基础与岗位需求制定培训内容,确保每个人都能掌握实用技能,培训学员满意率始终保持100%。 ★初心如磐:36年择一业,终一生★ 1989年,从齐齐哈尔林业学校营林专业毕业的周莹,放弃林业部门、科研院所等颇具吸引力的工作机会,毅然选择回到家乡大兴安岭,投身技工教育事业。“家就在加格达奇,从小看着叔叔伯伯靠传统技术护林造林,我太清楚林区最缺的是懂技术、能实操的技工。”这份对家乡的赤子情,对专业价值的坚定认同,成了周莹36年坚守讲台的精神根基。工作中,她始终保持学习热情,通过参加东北林业大学林学函授课程先后完成专科与本科学习,从一名青涩的年轻教师逐步成长为学科带头人,即便后来身患疾病,她也从未放下过热爱的教学工作。 2023年3月,由于肝硬化并发症引发消化道出血,周莹转至省医院治疗仅1个月,便迫不及待地回到了学院。“学生们的课程不能断,企业的技术培训也不能耽误。”在她心里,每一堂课、每一次培训都关乎林区人才的培养,容不得丝毫懈怠。近年来,随着森林资源保护与管理专业规模扩大、学生数量增多,周莹的教学任务愈发繁重,每学期课时量达300~400节,连续多年保持学院课时量第一。她日复一日的勤恳与负责,不仅赢得了学院领导的高度肯定,更收获了同事们的一致认可。 ★科研聚力:围着难题转,跟着需求走★ 周莹的科研,没有“高大上”的花哨概念,全是围着林区实际问题展开的。2018年,她带学生去苗圃实习时,看到新栽树木用木棍加铁丝固定,既不耐用又浪费材料,她便琢磨着改进。经过反复设计、多次调试,她发明了“新型林业种植树木栽培固定架”——用可调节张紧装置替代传统铁丝,架体采用塑料或铁棒,不仅使用简便,还能多次重复利用,大大降低成本,实实在在解决了林区树木栽培固定的难题。截至目前,周莹已经完成省级课题《校企合作办学 林业技能人才培养的教学研究与实践》的研究,发表专业论文10余篇,发明实用新型专利2项,每一项成果都紧扣林区需求、服务实际生产。 谈及当前林区最需要的人才,周莹有着清醒判断:“现在早就不是‘靠力气干活’的时代了,如今需要的是‘懂技术、会创新、能落地’的复合型人才。”既要掌握苗木培育、森林防火等传统技能,又要会用智能防火监测设备、无人机巡林、林业大数据分析等新技术——这是周莹对新时代林区人才的定位,也是她未来培养林区人才的方向。 凭借对教学的热忱与对学生负责的态度,周莹多次站上荣誉领奖台,先后荣获省级优秀教师、省级优秀班主任、大兴安岭地区优秀教师等称号,她更以突出表现获评大兴安岭地区“巾帼建功”标兵、地区“三育人”先进个人。 “路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”36载春秋流转,周莹把最好的年华都献给了大兴安岭的技工教育事业。她像一块沉默无言的“铺路石”,用坚守筑牢林区人才培养的根基,用匠心点亮学员的职业道路。 周莹(左一)耐心地给学员们讲解相关知识。 (图片由受访者本人提供) 周莹的课堂从不拘泥于刻板的理论知识,而是结合学员工作的实际需求,总能让学员学有所获。 本报全媒体记者 李秋颖摄