践行“如我在诉” 做实定分止争——大兴安岭两级法院于纠纷化解中见温情

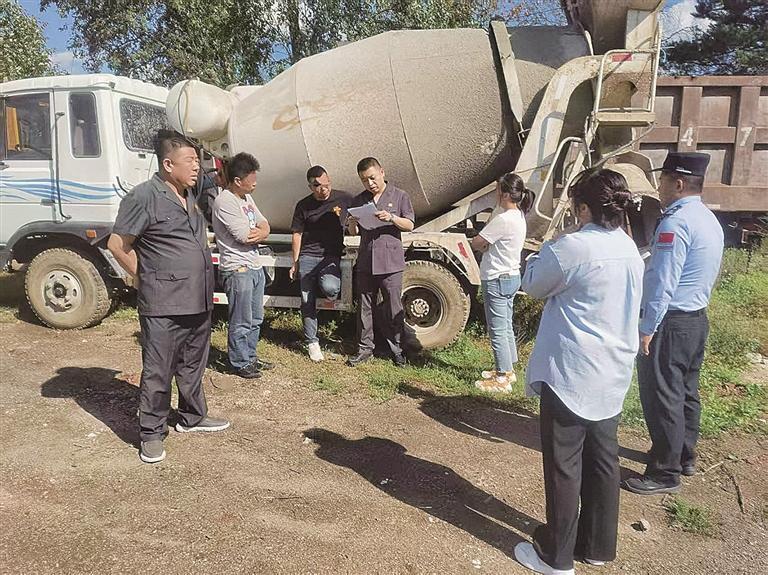

编者按 “假如我是当事人”,是“如我在诉”理念最朴素的表达,其核心要义在于法院工作人员换位思考,直面老百姓的揪心事、烦心事,站在当事人的角度思考问题,为群众多想一点、多做一点,将当事人的急难愁盼当做自己的分内之事。庭审过程中需多一份耐心倾听,少一些机械的法律条文引用,让司法裁判既有法律的刚性,又饱含民生的温度。从化解家长里短的民事纠纷,到守护公平正义的刑事审判,再到兑现胜诉人权益的执行工作,“如我在诉”理念的践行,体现在每一次耐心的倾听、每一份透彻的释法说理、每一份公正的裁判里。这一理念追求的不仅仅是法律层面上的“案结事了”,更要实现既解开“法结”又纾解“心结”。 本期专版聚焦大兴安岭两级法院对“如我在诉”理念的生动实践,通过这些真实案例与深度思考,让林区百姓更深刻体悟“如我在诉”理念蕴含的司法初心。 免除高额鉴定成本 巧解家具消费纠纷 地区中级人民法院以调解促共赢 本报讯(姚萌)近日,大兴安岭地区中级人民法院成功调解一起家具买卖合同纠纷。承办法官秉持“保障民生权益、平衡双方利益”的司法理念,通过释法说理为消费者提供低成本、高效率的维权方案。 原告姜某购买的家具使用多年后出现损坏,虽经厂商两次免费维修仍无法正常使用,遂主张产品存在设计缺陷并申请鉴定;被告某家具有限公司辩称,涉案产品为“特价商品”,且已充分履行免费维修义务。 案件受理后,承办法官敏锐察觉启动鉴定程序的高昂费用可能远超家具残值,可能造成双方利益进一步受损。承办法官随即组织现场勘察,通过反复比对设计图纸与实物后,最终确认家具关键配件未达国家标准;虽然产品已过质保期,但鉴于其为高价实木家具且实际使用年限未达消费者合理预期。经法官反复沟通,厂商认可产品质量问题对消费者造成的使用困扰,消费者也综合考量产品的实际价值、使用年限及鉴定成本后,双方达成一次性补偿解决方案,厂商当场履行补偿支付义务。 此案通过调解方式高效化解积年纠纷,既避免了高额鉴定成本的额外负担,更切实保障了消费者的合法权益。此案的妥善调解不仅是单一案件的圆满办结,更是人民法院立足司法职能,法官精准研判案情、庭前化解矛盾的生动实践,既减轻了当事人诉累,节约了宝贵司法资源,又彰显了司法保护消费者权益的积极作用。 墙基之争守底线 邻里调解显温情 漠河市人民法院“情法交融”解“心墙” 本报讯(韩晓乐)秋日的漠河寒意渐浓,居住在21区的王大爷翻修老屋时,计划将东墙墙基向东平移30公分,东墙外侧相邻一窄巷,平日少有人走,即使调整墙基也不影响正常通行,又能拓宽屋内空间。王大爷还打算额外备好水泥主动协助邻居王某修缮相邻旧墙,遂未提前沟通便计划施工,没想到遭到王某强烈反对。王某持宅基地权属证明坚持“地界是法律定的,一分一毫不能让”。 冲突在清晨爆发,当铲车启动准备越界施工时,王某当即拦阻并声称“这是我的地界!”王大爷则指责其固执己见,双方争执迅速升级,一方扬言要起诉“非法占地”,另一方要“奉陪到底”。经邻居协调建议,二人前往漠河市综治中心寻求调解员介入处理。 综治中心调解员小杨沟通1小时无果,随即联系驻点法官纪天宇共同处置。纪法官精准定位矛盾核心:“这是情理与法理的双重碰撞,需双管齐下。”他首先根据法律厘清权责边界:“合法宅基地使用权受法律保护,但法律同样倡导邻里互助的温情。”随后带领双方实地勘察现场,对照图纸精准测量,既向王大爷严正强调“法律底线不容突破”,又劝导王某认识到“几十年邻里情远比30公分土地更珍贵”。 这番入情入理的劝导打动了双方,王大爷主动向邻居道歉,并承诺严格按原定边界施工,王某也缓和态度表示“如果提前协商也不会激化矛盾”。最终双方达成和解协议,王某同意临时出借施工所需空间,王大爷则负责修缮双方共用墙面。数日后老屋翻修工程圆满竣工,邻里关系重归和睦。 此案既是生动的普法实践样本,也彰显了漠河市人民法院深化“枫桥经验”的创新实践,通过依托综治中心,推动法官与调解员下沉基层一线,将司法温情深度融入基层治理体系,切实让群众感受到公平正义的温度与力量。 呼玛县人民法院 “活封活扣”巧执行 调解纾困利营商 本报讯(孙亮)8月25日,申请执行人韩某河就合同纠纷,向呼玛县人民法院申请强制执行被执行人郑某鹏、吉林省某房地产开发有限责任公司未履行生效文书确定的归还大额欠款义务。该案若采用传统强制措施,可能导致涉案企业陷入停产停业甚至倒闭的困境。 案件受理后,呼玛县人民法院执行法官秉持善意文明执行理念,创新采用“活封活扣”方式,允许企业在法院全程监管下继续使用生产设备、运营资产,既依法保障了债权人的合法权益,又为涉案企业留存必要生存发展空间,精准契合善意文明执行理念的核心要求。 执行法官主动靠前开展调解工作,向被执行人阐明拒不履行的法律责任和后果,同时向申请执行人分析分期履行和解方案的长远优势。最终促成双方达成执行和解协议,约定被执行人分期付款。9月10日案件顺利执结,该案从立案到结案仅用时半月,远低于6个月的法定执行期限。 此次执行实践以“活封活扣”替代“一刀切”强制执行手段,将“杀鸡取卵”式粗暴执行转化为“放水养鱼”式的共赢方案,既生动诠释了“法治是最好的营商环境”深刻内涵,也为同类涉企执行案件提供了可复制经验的实践样本,最终实现法律效果与社会效果的有机统一。 裁一尺春衣 缝补旧冬寒 塔河县人民法院用法律“暖流”化解“冷房子”纠纷 本报讯(刘琦)日前,塔河县站前大街某酒店寒气逼人,虽已正常供暖,该酒店却因2019年起持续发酵的供暖难题,导致室内温度长期不达标。其所在的独栋楼原属某铁路单位,对外出租经营后,最终演变为供暖公司与产权方的法律纠纷,供暖公司将产权单位某铁路公司诉至法院。 塔河县人民法院受理案件后,法官刘阳经调查发现,此案表面为普通供用热力合同纠纷,实则涉及国有企业的“三供一业”改革遗留问题。某铁路公司辩称自身仅为案涉房产的管理人而非产权人,非本案适格被告,且案涉房产多年出租期间,租赁合同中约定供暖费由承租方承担;承租人则表示仅代为承租,房屋的实际使用人为鄂女士;鄂女士则以温度不达标为由,拒绝缴纳费用;供暖公司坚持“履行合同义务就应获得报酬”的主张。因纠纷历时久远、测温记录缺失,证据难以认定,三方当事人情绪对立,调解工作一时陷入僵局。 针对该案特殊性,法官刘阳通过多次实地走访查明,2019年塔河县集中供暖改造前,该酒店室内温度确实不达标,周边的住户也多次反映供暖问题,鄂女士多年来数次与供暖企业协商,但因缺乏法律常识,未能留存有效测温证据,导致证据不够充分。供暖公司解释称,因暖气片老化、独栋楼距离热源较远,未停止供暖已属尽责,企业运营需资金维持才无奈提起诉讼。 经法官多方协调磋商,提出“费用减半+责任共担”的调解方案:供暖费总额降低50%,由产权单位和实际使用人各承担25%。各方当事人均同意该调解方案,持续6年的供暖纠纷终得化解。塔河县人民法院始终秉持司法为民宗旨,以法律作针、温情为线,用司法智慧传递民生温度。 一辆面包车化解两家仇怨 新林区人民法院千里执行促同乡和解 本报讯(于淼)夏秋采山季,吉林同乡郭某与关某赴新林区采山,一天收工后,两人因酒局争执引发冲突,郭某经鉴定为轻伤,导致日常生活与劳作受限。庭审中,郭某提起附带民事诉讼索赔15万元,但关某无力支付。经法院调解,双方约定,赔付5万元,“关某一次性支付2万元、余下3万元分期至2030年还清”,不料关某未按时支付首期款,郭某申请强制执行。 执行阶段,法院查控发现,关某仅有2018年的面包车一辆,评估价为2万元,若拍卖扣除费用后,郭某实际所得更少。执行法官经过12个小时的长途跋涉,拉着关某来到郭某吉林的家中一起细算“生活账”:“面包车能帮你拉山货、跑短途,给关某抵债后也能踏实找活儿。”郭某顾虑不懂车况、过户流程等问题,关某也犹豫不决。 次日,执行法官陪同郭某检验车辆,确认车况正常后联系车管所提前沟通过户,并承诺全程协调。两人被法官的诚意打动,关某同意以车抵债,郭某也打消了顾虑。签订协议时,郭某拿到车钥匙如释重负,关某也松了口气。此次千里执行,不仅让法律文书落地,更解开了同乡间的心结。 “如我在诉”践初心 上门调解化心结 加区人民法院温情化解八旬老人离婚纠纷 本报讯(叶铭欣)“谢谢你们!法官上门化解矛盾,这份司法关怀太贴心了!”近日,加格达奇区人民法院成功调解一起特殊的离婚纠纷,让两位八旬老人在司法温情中达成和解,互道珍重。 本案当事人为两位八旬老人,系再婚重组家庭,婚后因日常琐事及子女关系等问题产生矛盾,最终向法院提起离婚诉讼。承办法官综合考量老人高龄、行动不便等实际情况,决定突破传统庭审模式局限,将司法服务延伸至群众家中,通过上门倾听诉求、走访周边邻居、调取相关证据,全面梳理矛盾根源。 调解过程中,法官充分体谅老人的晚年情感需求与生活困境,未急于作出判决,而是以“拉家常”的方式疏导老人的情绪,分析矛盾产生根源,重点协调离婚涉及的身份关系变更、财产分割方案、晚年赡养安排等核心问题。经过数次耐心协调,老人对立情绪逐步缓和,最终达成调解协议,和平分手,并就日后生活保障作出妥善安排。 此次上门调解实践,是加格达奇区人民法院深入践行“如我在诉”为民理念、深化家事审判改革的典型案例。既高效化解了家庭纠纷,又充分体现了对高龄群体的人文关怀,彰显家事审判修复情感纽带、弥合家庭亲情的社会功能,也为类似纠纷处理提供借鉴,对促进家庭和谐、维护社会稳定具有积极作用。 牛又闯祸了?法官来调解 松岭区人民法院“现场联动调解”化解耕牛踩踏赔偿纠纷 本报讯(王丽)近日,松岭区人民法院在立案阶段,通过“现场调解+部门联动”机制,化解了一起耕牛踩踏药材赔偿纠纷,既维护了外地养殖户的创业权益,又保障了本地种植户的合法利益,用司法温度消融矛盾“坚冰”。 外地养殖户刘某因不熟悉当地农作物分布,疏忽管理导致牛群闯入赵某的药材种植地。双方未能就赔偿达成一致,赵某遂诉至法院。立案庭法官了解情况后,为快速化解纠纷、减少当事人诉累,提议开展现场调解,并联动松岭区综治中心、小扬气镇派出所、松岭区林草局工作人员一同前往现场固定证据,参与调解。抵达现场后,林草局工作人员操作无人机对踩踏区域的药材受损情况进行取证。法官联系刘某到场,但刘某抵触情绪强烈,法官随即提议来到刘某的养殖点开展调解。 调解中,法官向双方释法明理:向刘某讲明牛群损毁药材的法律责任,疏导其抵触情绪;向赵某说明诉讼风险,引导其考虑刘某外地创业的不易,建议适当降低赔偿诉求。最终,在法官与民警的协助下,双方达成和解协议,刘某一次性将赔偿款转给赵某,纠纷圆满化解。 松岭区人民法院将继续践行新时代“枫桥经验”,以“小事不出镇,矛盾不上交”为目标,切实兑现司法为民承诺。 化邻里嫌隙 解财产纠纷 呼中区人民法院成功调处一起损害赔偿案件 本报讯(刘立萍)近日,呼中区人民法院深入践行“如我在诉”理念,统筹联动多方资源,高效化解一起财产损害赔偿纠纷,既为当事人挽回经济损失,更修复了受损的邻里关系。 碧水镇居民张某因疏于看管牲畜,导致牲畜闯入王某耕地啃食、踩踏黄豆秧苗,双方就损害赔偿金额多次协商无果,王某遂将张某诉至法院。承办法官考虑到二人的邻里关系,若直接判决可能会加剧矛盾激化,遂决定以调解的方式化解纠纷。 但调解初期遇阻,张某因忙于养殖事务对调解产生抵触,且双方此前争执导致王某心脏病发作,致使矛盾进一步升级。法官随即启动“四所一庭一中心”联调机制,协同碧水镇司法所、派出所及社区工作人员,采取“背对背”调解策略:首先来到张某家中听其诉求,张某承认自家牲畜确有短暂侵入王某田地的事实,但认为王某主张的索赔金额超出合理范围。法官从诉讼成本角度分析利弊,逐步疏导其情绪。随后前往王某家中,以“拉家常”的方式打开心结,引导其理性看待邻里和睦价值,王某最终自愿做出合理让步。 经多轮协调,双方最终就赔偿金额达成一致意见,张某当场交付赔偿金。本案在“如我在诉”理念引领下圆满办结,切实实现了法律效果与社会效果的有机统一。 漠河市人民法院综合审判庭庭长张丹丹(左一)在北极村景区为两位村民现场调解租赁纠纷。王学政摄 加区人民法院法官针对蓝莓加工厂启动“活封”方案,让投资商注资维修、生产,企业复产,收益优先偿还贷款,职工就业不受影响。郝丹摄 新林区人民法院法官赴翠岗镇政府巡回审理变更抚养关系纠纷案,减少当事人诉累。于淼摄 呼中区人民法院执行局承办法官针对劳务合同纠纷案,深入现场为申请人讨回“血汗钱”。赵秋云 翟宇佳摄 塔河县人民法院执行局法官实地查看财产保全案件扣押的车辆。 李晓庆摄