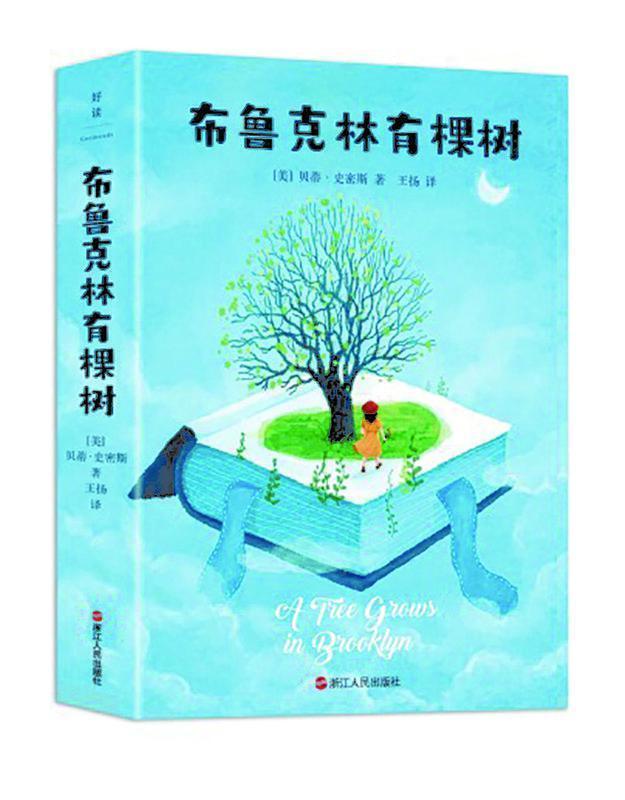

父母是孩子成长的土壤——读《布鲁克林有棵树》

□赵鹏飞 内容简介 本书讲述“阅读”如何让生命变得鲜活,“知识”如何改变人的命运,以及“家的力量”如何支撑孩子实现自己的梦想。主人公弗朗丝喜欢阅读,每个周六她都到图书馆去借两本书拿回家来读…… 弗朗丝虽然有一颗鲜活的心灵,但生活在布鲁克林毕竟是艰辛的,弗朗丝的母亲希望通过教育让自己的孩子脱离底层,然而,生活的剧变与困顿让一切变得遥不可及。面对坎坷的人生,弗朗丝如同院子里的天堂树般坚韧,始终保持着尊严和信念,梦想着一个和过去与现在不同的未来。终于,人生的另一扇大门为她打开…… “院子里的这棵树——被人砍倒了……被人架起篝火焚烧,连树桩也不放过——它竟然还活着!”这棵树就是1912年的夏天长于纽约布鲁克林弗兰茜·诺兰家院子里的一棵树。 《布鲁克林有棵树》是美国作家贝蒂·史密斯出版的自传体小说。该小说以充满温情的文字,讲述了11岁小女孩儿弗兰茜·诺兰如何在困窘生活中挣扎,“破茧成蝶”的成长故事。 弗兰茜的童年生活充满了苦难,出身贫寒,父亲早逝,她14岁就步入了社会,挑起了养家糊口的重担。幸运的是,虽然弗兰茜的父母都是贫苦之人,一辈子生活在布鲁克林的贫民窟,父亲做服务生,母亲做清洁工,但是他们并没有抱怨苦难,没有自暴自弃,而是积极引导弗兰茜向阳而生。 弗兰茜的母亲不顾家里反对早早地与同样少不更事的父亲步入了婚姻的殿堂。在弗兰茜出生时,年轻的母亲很是惶恐,“不想我的孩子以后和我一样,是这辛苦劳作的命。”不识字的外婆为母亲指了一条道路——读书识字,读最好的书,读《圣经》和莎士比亚。因此在弗兰茜还是婴孩时,母亲坚持每晚读书给她听,即使母亲自己也不懂。正是因为每晚的阅读,弗兰茜对文字格外敏感,并且热爱上了读书,这也对她后来的自学考试奠定了良好的基础。 “父母之爱子,则为之计深远。”母亲坚信:“受了最好的教育,我们的日子就会好起来”,她立志要让她的孩子们上大学。在弗兰茜的父亲失业的情况下,母亲顽强地承担了生活的重担,甚至愿意多干一份工作,只为让孩子们有机会学习钢琴。 与母亲务实、坚强的生活态度不同的是,弗兰茜的父亲浪漫且富有诗意。尽管母亲很爱父亲,可是面对残酷的生活,母亲觉得父亲的浪漫“一无是处”。但父亲对生活的诗意态度却让弗兰茜在灰暗的生活里看到了色彩,让她懂得了在艰难的日子里要自己去发现和创造美好。 父亲长相英俊,什么时候都会把自己打扮得光鲜亮丽。虽然自己一无所有,但他却为人真诚善良,怀着一颗赤子之心热爱着周围的一切。父亲只是听说了邻居家的一个三四岁的小女孩经常被家人冷落,他便主动带着这个小女孩和弗兰茜姐弟去看大海。尽管那天孩子们都有些中暑,可是他们都很开心,这让孩子们千篇一律的生活有了别样的体验、美好的回忆。在父亲离世前,他细心地托人为弗兰茜准备好了毕业礼物,这让孤独甚至有点儿愤世的弗兰茜看到了爱的美好,最终放下了心里的怨恨。 弗兰茜的父母不畏苦难的态度和对孩子们的积极引导,让弗兰茜这棵小树有了茁壮成长的土壤,也让她懂得了即使生于污泥,也要“活着,奋斗着,爱着我们的生活,爱着生活馈赠的一切悲欢”。最终她战胜了苦难,通过了自考,实现了上大学的梦想。