千年西域的回响——《空城纪》中的文明史诗

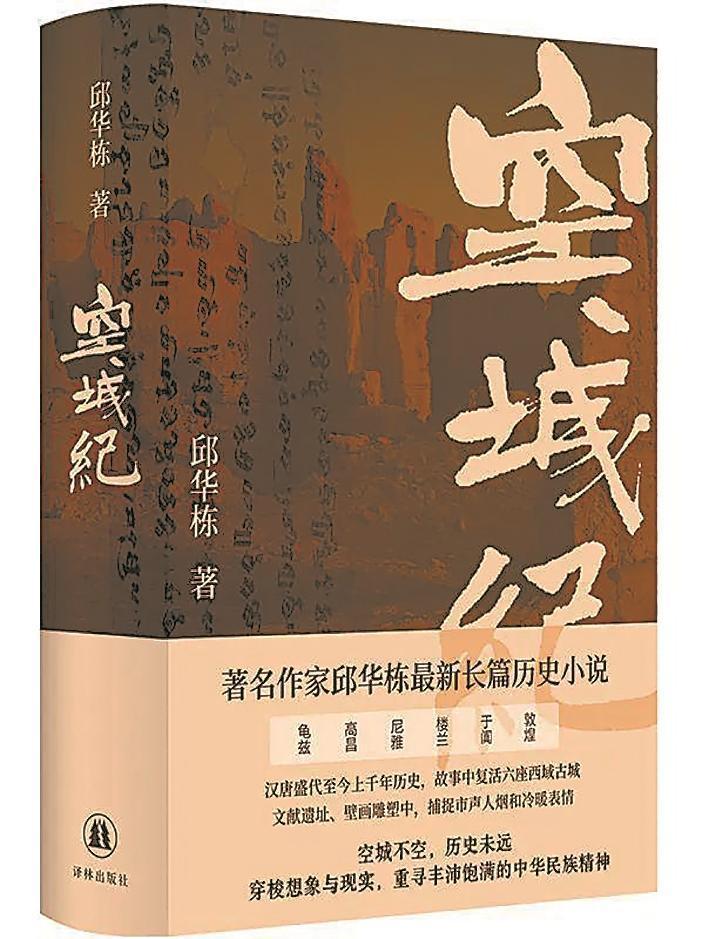

内容简介 《空城纪》叙写六座古城废墟遗址的故事,以诗意语言和绚烂想象回到渺远的西部世界,重寻龟兹、尼雅、敦煌等西域古城的历史传奇。六座西域古城在故事中复活,一座座废墟还原成宫殿城池,一个个人物从魏晋汉唐史书、壁画雕塑中走了下来,向人们讲述那繁复的历史,瑰丽的风情和奇异的传说。 千年西域的回响——《空城纪》中的文明史诗 □高低 《空城纪》是作家邱华栋以三十年构思积淀、六年精心雕琢而成的长篇历史小说力作。这部作品既是对西域古城遗址的深度叩访,更是一场穿透时空的震撼之旅。在这部作品中,邱华栋凭借其深厚的文学底蕴和丰富的历史知识,为我们重新勾勒出一幅幅西域历史的壮丽画卷。 小说以龟兹、尼雅、楼兰、敦煌等六座西域古城为叙事坐标,通过历史真实与艺术虚构的巧妙交织,以诗意语言编织绚烂想象,将古城的风土人情和历史脉络娓娓道来。作者创造性地采用“石榴籽结构”,将30个短篇故事如石榴籽般紧密串联成6个中篇,最终汇聚成一部气势恢宏的长篇巨著。这种匠心独运的结构设计,既支持线性阅读的完整沉浸,亦允许读者循目录择篇而读,赋予文本开放多元的解读空间。 小说开篇即以西域女子“弟史”的第一人称自述切入,第一人称叙事在书中随处可见,拉近了读者与故事的距离。邱华栋以细腻的笔触勾勒西域古城的建筑风骨、市井生活的烟火、民俗文化的鲜活和信仰体系的深邃,引领读者穿行于大汉至唐宋的西域长卷。龟兹石窟壁画的斑驳神秘、高昌砖书帛书的古朴墨香,以及尼雅丝绸织锦的华美、楼兰传说的神秘、于阗玉石文化的璀璨、敦煌佛教艺术的辉煌,每一处细节皆为历史的注脚,文化的密码。 意大利作家卡尔维诺曾言:“城市就像一本打开的书,从中可以看到它的抱负。”邱华栋笔下西域古城,正是以废墟为纸页,书写着荡气回肠的文明史诗。昔日的繁华虽湮没于黄沙,却在作者笔下重生,那些残垣断壁化作故事的呼吸,废墟之下跃动着鲜活的灵魂。 作者对汉唐时期人物的充沛元气投注深沉笔墨:张骞被困匈奴十三载,却以孤勇穿越绝境完成使命。这种精神不仅体现在历史人物身上,更贯穿在整部小说的构思与创作之中。邱华栋自幼便对西域历史文化怀有深厚的情感,多年来他广泛收集相关书籍和史料,直至在北京看到少数民族乐器展时灵感迸发,决定以西域六座古城为框架,创作这部小说。 关于书名“纪”的含义,邱华栋解释道,它不同于诸葛亮的“空城计”,“纪”是《史记》中的纪传体,承载着千年西域的时空经纬与文明厚度。在创作中,邱华栋运用了多视角叙述,将历史的丰富细节转化为生动的情节,使得沉睡千年的古城废墟在文字中重新焕发生机。这种写作手法正如法国作家普鲁斯特所说:“真正的天堂是已逝的时光。”邱华栋的文字拂去岁月的尘埃,让我们得以触摸历史的温度,聆听文明的回响。 此外,《空城纪》还充满了对现实与人文的深切关怀。邱华栋在创作过程中,既注重历史的复原,更关注历史的启示。他通过书中人物的命运与选择,探讨了人性的光辉与阴暗,展现了西域各民族与汉族在历史长河中的相互交融与影响。这种跨文化的视角使得《空城纪》不仅是一部西域题材的小说,更是一部关于中华民族共同体意识的深刻反思。 在《空城纪》的后记中,邱华栋坦言:“即使我在写这部小说的时候远在北京的书房,可我还是时时都在想象中回到汉唐盛世西域大地上那些奋斗和掘进的人物身上,处于身临现场的激动人心的状态中。”当历史的回望化作深情的凝视,未来的期许升腾为文明的薪火,《空城纪》便不仅是纸页间的故事,更成为照亮当下的精神灯塔,她邀约每位读者,在文字中触摸历史的温度,在思考中汲取前行的力量。